Die Carl-Kraemer-Grundschule ist keine, deren Bedingungen man sich unbedingt wünschen würde. Und zwar nicht, weil sie so weit im Norden des Berliner Wedding liegt, dass die Gentrifizierung noch ein paar Kilometer weg und das Quartiersmanagement weiterhin gut beschäftigt ist. „Unsere Schülerinnen und Schüler sind super. Wir wollen keine anderen“, sagt Schulleiterin Kirsten Sümenicht. Sie klingt fast empört. Doch der Schule steht eine Grundsanierung bevor. Viele Räume sind gesperrt, die Leiterin selbst arbeitet mit fünf Kolleginnen und Kollegen in einem Übergangsbüro. Seit zwei Jahren ist hohes Improvisationstalent nötig. Aber „Hey“, sagt Sümenicht, „wir sind Queens and Kings of Reframing“, Königinnen und Könige der Umdeutung. Oder auch Meisterinnen und Meister der Überzeugung, dass jede Lage Potenzial hat, sie positiv zu nutzen. Und so haben wohl auch Sümenichts Vorgängerinnen gedacht, die vor bald 20 Jahren in einem nicht gerade privilegierten Kiez damit begannen, eine kunstbetonte Schule zu schaffen.

Wer wissen will, was das ist, wird statt ins akademische Metagespräch in eine Runde von elf Acht- bis Zwölfjährigen gesetzt. Die wissen, inmitten all der mitgebrachten Bilder, Broschüren und Videos gar nicht, wo sie anfangen sollen. Über zwei Schulstunden sprudeln aus Nour und Lamis, Edgar und Adem, Victory, Zeynep und den anderen ihre Erlebnisse heraus. In frappierender Eloquenz erzählen sie von einer selbstgebastelten „Ich-Box“, mit der sie sich einander vorstellten; von aussterbenden Tieren, die die „Kunstexperten“ gemalt haben, während die „Philosophieexperten“ das Thema gedanklich bearbeiteten. Von Europakarten, die sie mit Kunst-Studierenden erstellten; von Rappern und Tänzern, mit denen sie Auftritte vorbereiten.

„Alles, was wir machen, ist, einem Begabungsbegriff zu folgen, der allen gerecht wird und sich nicht nur an den klassischen Fächern orientiert.“ (Svenja Kyncl)

Allein von all den Orten, von denen die Schülerinnen und Schüler berichten, klingeln einem die Ohren: Sie waren im Morgenstern- und im Grips-Theater, im Bauhaus-Archiv und im Müllmuseum, am Alexanderplatz und am Kottbusser Tor. „Rausgehen, die Stadt erkunden“, sei ein zentraler Teil kultureller Bildung, erläutert Kunstlehrerin Svenja Kyncl, „viele Kinder verlassen den Kiez kaum. Schon wenige Kilometer entfernt staunen sie, wie groß Berlin ist – und was es zu bieten hat.“ Insgesamt erweiterten die kulturellen Aktivitäten das Spektrum der Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler entwickeln könnten, erheblich. „Jedes Kind kann etwas – es muss nur einen Weg finden, sich auszudrücken“, fügt Schulleiterin Sümenicht hinzu. Den Gedanken, eine kunstbetonte Ganztagsgrundschule – so der offizielle Titel – sei weniger leistungsorientiert, weist sie von sich: „Alles, was wir machen, ist, einem Begabungsbegriff zu folgen, der allen gerecht wird und sich nicht nur an den klassischen Fächern orientiert.“

In jüngerer Zeit nehmen vor allem die Kontakte in der näheren Umgebung zu; seit die Keramikwerkstatt der Schule wegen Baumängeln geschlossen ist, nutzen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel eine im Kiez. Außerdem wurden mit Hilfe von Künstlern und Firmen Sitzgelegenheiten in den Fluren und zusätzliche Hochebenen in den Räumen gestaltet. „Angesichts unseres Platzmangels müssen alle Räume für alle nutzbar sein“, erzählt Kyncl, „auch hier bemühen wir uns, aus der Not heraus Positives zu schaffen.“ Mehr Platz und neue Möglichkeiten eröffnen soll auch eine „Kiezkarre“, für die im Rahmen des Quartiersmanagements Gelder eingeworben wurden: In einer Art mobilem „Tiny House“, dessen erste Modelle sie bereits mitgebracht haben, wollen die Schülerinnen und Schüler Flohmärkte veranstalten, naturwissenschaftliche Experimente machen und ein Elterncafé anbieten. Damit dort etwas serviert werden kann, ist der Termin mit dem Kunstgewerbemuseum zwecks Porzellanherstellung bereits gemacht.

„Ohne dieses zusätzliche Geld könnten wir uns sowie die Schülerinnen und Schüler nie so mit der Welt verknüpfen, wie wir es für richtig halten.“ (Kirsten Sümenicht)

Logistisch ist nicht nur der Umgang mit der Raumnot eine Meisterleistung. Auch das Entwerfen eines Curriculums, das außer Mathe und Deutsch jahrgangsübergreifende „Expertenkurse“ und „Lernateliers“ bereithält, in denen Kunst und Kultur gelebt werden, zeugt von Kreativität; ebenso die Organisation all der Arbeitsgemeinschaften außerhalb des Unterrichts. Auf der Positivseite kann die Schule verbuchen, dass eine gebundene Ganztagsschule Zeit und Personal bringt. Für Unterricht und unterrichtsergänzende Zeit zusammen kommen auf die 500 Schülerinnen und Schüler rund 100 – allerdings nicht alle Vollzeit arbeitende – Erwachsene: Lehrkräfte, Sozial- und Sonderpädagoginnen und -pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher, Pädagoginnen und Pädagogen für den Integrationsbereich. Nicht mitgezählt sind dabei stundenweise anwesende Künstlerinnen und Künstler.

Leisten kann die Schule sich das vor allem, weil sie am Bonusprogramm der Berliner Bildungsverwaltung teilnimmt. Dieses wurde 2014 ins Leben gerufen, um Schulen, deren Schülerinnen und Schüler mehrheitlich Sozialleistungen beziehen, einen gewissen Ausgleich zu verschaffen. Liegt der Anteil bei über 75 Prozent, kann die Schule bis zu 100.000 Euro im Jahr investieren – für Material oder Honorare zum Beispiel. „Ohne dieses zusätzliche Geld könnten wir uns sowie die Schülerinnen und Schüler nie so mit der Welt verknüpfen, wie wir es für richtig halten“, sagt Sümenicht.

Sollte es noch eines Beweises dafür bedürfen, wie wichtig der Input von Menschen außerhalb der Schule ist, findet der sich ein paar Kilometer weiter östlich im Büro der Leiterin der Heinz-Brandt-Schule. Hier arbeitet Miriam Pech, zugleich stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung Berliner SchulleiterInnen in der GEW. Fragt man sie, womit die kulturelle Bildung in der Schule begann, zeigt sie zu einem Plakat über ihrem Schreibtisch: „Rhythm is it“, steht darauf und erinnert an das vielleicht öffentlichkeitswirksamste Dokument kultureller Bildung, das in Deutschland geschaffen wurde. Über Monate arbeiteten der Chef der Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle, und Choreograph Royston Maldoon zu Beginn des Jahrtausends mit 250 Schülerinnen und Schülern daran, Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ aufzuführen – und legten bei pubertierenden Jugendlichen, die zuvor weder mit klassischer Musik noch mit Tanz etwas anfangen konnten, eine Leidenschaft und Disziplin frei, die nicht wenigen Zuschauern die Tränen in die Augen trieben.

Als Pech von dem Projekt erfuhr, war sie ganz neu als Musiklehrerin an der Schule. Sie meldete sich beim Team von Sir Simon Rattle und erklärte, zugespitzt formuliert: „Eine Hauptschule in der Ex-DDR – das ist genau, was sie brauchen“; so wurde die Heinz-Brandt- eine von drei beteiligten Schulen. 2009 übernahm Pech die Leitung der Schule, die 2011 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde. Die Begründung lobt die „optimistische Grundhaltung“ und das „positive Klima“ – und: „Kreativität spielt eine große Rolle, Musik, Theater und Tanz werden gepflegt.“

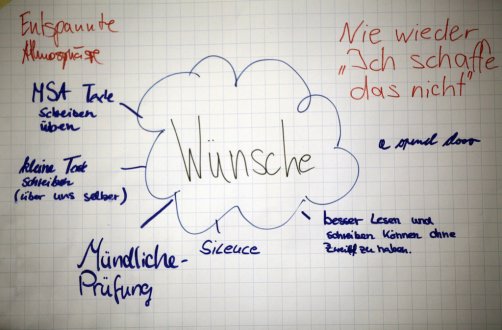

Das war wenige Jahre nachdem die Heinz-Brandt-Schule im Rahmen einer großen Berliner Schulreform den Schritt von der Haupt- zur Sekundarschule gemacht hatte. Im Rahmen dessen, erinnert sich Pech, „haben wir uns alle gemeinsam gefragt ‚Was für ein Ort wollen wir sein?‘. Dabei haben wir festgestellt: ‚Wir wollen bestmögliche berufliche Orientierung bieten. Und wir wollen nicht, dass das alles ist.‘“ Also wurde im Wahlpflichtunterricht parallel zu einem „berufsorientierenden Band“ ein „kulturell orientierendes Band“ eingerichtet.

„Vor 700 Leuten und all den Eltern zeigen zu müssen, was man kann, und zusammenzuhalten, ist schon etwas ganz Besonderes.“ (Schüler)

Und nun schlüpft die Schulleiterin an zwei Nachmittagen der Woche in die Rolle der Leiterin der AG Schulband. Sieht man davon ab, dass mit sieben Sängerinnen und Sängern eine gewisse Überzahl besteht, kommt die Band wie eine echte Rockband daher: Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard – alles, auch das klassisch, von Jungs gespielt. Wer sich 90 Minuten dazusetzt, stellt fest, wie mühsam, aber auch wie zufriedenstellend das gemeinsame Erleben ist – weg von der Phase, in der Pech sagt, sie höre „alle möglichen Töne – ein Cluster nennt man das“ bis zu einer recht stimmigen Version des Imagine-Dragons-Songs „Radioactive“.

Fotos: Kay Herschelmann

Die Acht- und Neuntklässler selbst – die alle ebenso in der Pubertät sind wie die Rhythm-is-it-Kandidaten damals – brauchen ein bisschen, um zu erzählen, wie es ihnen damit geht. Doch schließlich, nachdem es anfangs hieß „Wir müssen kommen – Wahlpflicht!“, werden die Jungs deutlicher: „Wenn am Ende etwas Gutes dabei herauskommt, ist das ein geiles Gefühl.“ „Vor 700 Leuten und all den Eltern zeigen zu müssen, was man kann, und zusammenzuhalten, ist schon etwas ganz Besonderes.“ Einer gesteht freimütig, er mache in der Band-AG mit, um „ein bisschen selbstständiger“ zu werden, und „besser und ein bisschen lauter vor anderen sprechen zu können“. Damit trifft er einen zentralen Grund dafür, dass die Schule kulturelle Bildung so wichtig findet: sich präsentieren können, eigene Ausdrucksformen finden – und eine Art Lesekompetenz entwickeln in einer Welt, die stärker als je zuvor medial geprägt ist.

„In den Köpfen der Kinder passiert etwas, das PISA nicht messen kann. Das umzusetzen, ist nicht immer leicht.“ (Miriam Pech)

Auch die Heinz-Brandt-Schule unterhält eine ganze Reihe Kooperationen: mit der Jugendmusikschule Pankow und dem Deutschen Theater Berlin, dem Ausstellungsort KunstWerke und dem Jüdischen Friedhof Weißensee zum Beispiel. Eine ständige Begleiterin ist zudem eine Kulturagentin, die der Schule dank des 2011 von mehreren Stiftungen gestarteten Landesprogramms Kulturagenten für kreative Schulen Berlin zur Seite steht. Anfangs, erinnert sich Pech leicht wehmütig, hätte es durch das Programm sogar finanzielle Unterstützung in fünfstelliger Höhe gegeben. Heute gibt es nur noch – aber immerhin – je eine Kulturagentin für drei Schulen, die für logistische Unterstützung und die Koordination mit den Externen zur Seite steht.

Dabei, sagt Kunstlehrerin Alexandra Kersten, sei wichtig, gut zu entscheiden, welche Kooperationen man eingeht: „Es muss inhaltlich zu den Schülerinnen und Schülern wie zu den Lehrkräften passen – und strukturell.“ Und damit zu einer Schule, die grob an die Zeiten von 8 bis 16 Uhr gebunden ist und jeden Austausch mit der Welt draußen auch organisatorisch leisten muss. Kersten: „Es gibt Programme, die können wir als kleine Schule vom Aufwand her nicht stemmen.“ Und das, obwohl sich die Heinz-Brandt-Schule eine gute Struktur hat einfallen lassen, um kulturelle Bildung zu verankern.

Kersten ist als „Kulturbeauftragte“ erste Ansprechpartnerin; unterstützt vom „Culture Club“, einem achtköpfigen Team aus jenen Lehrkräften, die sich besonders für kulturelle Bildung interessieren. Konkret bedeutet das: Alle zwei Wochen setzt sie sich mit der Kulturagentin, dem Kopf des „Culture Club“ und der Schulleitung zusammen; etwa alle sechs Wochen mit dem gesamten Culture-Club-Team. Die zwei Ermäßigungsstunden, die sie bekommt, dürften damit erschöpft sein – die Arbeit ist es eher nicht. „Alle, die mithelfen, machen das zum Teil in ihrer Freizeit“, sagt sie. Pech erklärt: „Jeder, der sich engagiert, bekommt dafür Stunden – soweit das im Rahmen der ‚Zumessungsrichtlinien‘ eben möglich ist.“

Und so ist auch hier, mit viel Jonglage und hohem Einsatz, etwas ganz Besonderes entstanden. „Wir schaffen etwas, was wir für unerlässlich halten“, sagt Kersten, „im Grunde ist das Teil unseres Lohns.“ Pech ergänzt: „In den Köpfen der Kinder passiert etwas, das PISA nicht messen kann. Das umzusetzen, ist nicht immer leicht.“